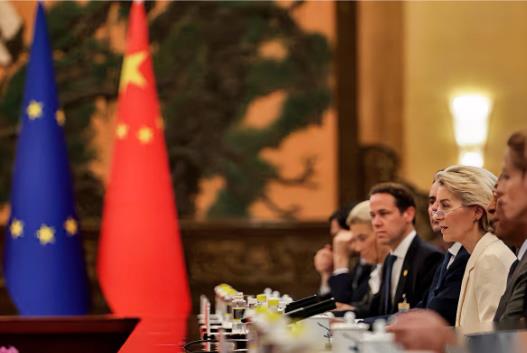

中国和欧盟谈妥了!7月24日上午,中方在北京会见举行第二十五次中国——欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席科斯塔以及欧盟委员会主席冯德莱恩,双方就接下来的合作以及关系发展进行了深入探讨交流,并取得了共识。中欧这次谈得这么顺,说到底还是双方都算明白了一笔账。五十年来的交往摆着,合则两利的道理谁都懂。科斯塔和冯德莱恩在北京的表现,可比跟美国谈判的时候轻松多了。再说了,中方的“开辟下一个五十年”可不是客套话。1975年建交那会儿,中欧贸易额才24亿美元。2023年,这个数字已经飙到了8563亿美元。五十年翻了三百多倍,这样的增长速度,放在全球都找不出第二对。冯德莱恩发的动态里说“关系具有全球意义”,这话算说到了点子上。欧盟是中国第二大贸易伙伴,中国是欧盟最大进口来源地。空客在天津的总装线,十年里已经下线超过600架飞机。这些飞机不光在中国飞,还卖到了东南亚。大众集团去年在华电动车销量突破50万辆,占了它全球电动车销量的三分之一还多。双方都清楚,现在的世界不太平。供应链断链的苦头,欧盟这几年尝够了。去年冬天,欧洲缺天然气的时候,中国的光伏组件和电热泵帮了大忙。中国光伏企业给欧洲发了超过80GW的组件,足够点亮两亿户家庭。中国提出的继续扩大开放,不是空话。海南自贸港对欧盟企业的投资负面清单,这两年缩减了近四成。德国的巴斯夫在湛江的一体化基地,总投资超100亿欧元,是它在海外最大的单笔投资。项目一期去年投产的时候,巴斯夫CEO当场就说,这是“与中国共同成长”的见证。欧盟也有自己的小算盘。全球贸易格局确实在变,亚洲市场的消费力涨得飞快。中国中等收入群体已经超过四亿人,这个数字比欧盟总人口还多。德国的汽车、法国的奢侈品、意大利的家具,要是错过了这个市场,损失可不是小数目。这次会晤敲定的绿色合作,透着双方的精明。中欧在新能源领域各有优势。中国的动力电池产能占全球六成以上,欧盟在新能源汽车设计和品牌上有积累。上个月,宁德时代和宝马签了个大单,要在欧洲建两座电池工厂,总投资超百亿欧元。这种互补,才是真聪明。冯德莱恩提到“共同塑造未来”,其实也是在给欧盟企业吃定心丸。这两年,欧洲有些声音喊着要和中国“脱钩”,但企业们用脚投了票。2023年,欧盟对华直接投资增长了18%,远超其他地区。西门子在成都建的数字工厂,去年产值突破了80亿元,产品一半销回欧洲。中方说“朋友越多越好”,这话实在。现在全球经济增速放缓,谁能拉上靠谱的伙伴,谁就能跑得更快。中欧贸易里,近三成是中间产品,你中有我,我中有你。荷兰的ASML给中国芯片企业提供维护服务,中国的稀土加工产品供着欧洲的新能源产业。这种纽带,不是谁想断就能断的。接下来的合作,看点不少。中欧地理标志协定已经覆盖了244个产品,法国的香槟、中国的安溪铁观音,互相认了证,卖得更顺了。下一步可能要扩围,意大利的帕尔马火腿、山西的老陈醋都有希望上榜。这些看似小事,其实都是实打实的民生红利。五十年的交往证明,中欧之间没什么深仇大恨。有分歧很正常,坐下来谈就是了。这次会晤能达成共识,说明双方都看清了,在气候变化、数字经济这些大事上,单打独斗行不通。欧盟需要中国的市场和制造能力,中国需要欧盟的技术和市场准入。这种互相需要,就是合作的底气。往后看,下一个五十年的故事,肯定比过去更精彩。只要双方都抱着务实的态度,少点虚头巴脑的算计,多干点实事,受益的终究是两边的老百姓。毕竟,生意做顺了,日子才能过顺不是?个人观点,仅供参考